冠领律师代理广东广州合同诈骗案,为嫌疑人取保候审成功

2024年12月,张某因被指控在牛腩采购交易中虚构合同、非法占有四海国际贸易公司(化名)385万元货款,被广州市公安局某区分局刑事拘留。控方认为,张某所在的华阳公司(化名)未按合同约定交付货物且货款未专款专用,涉嫌合同诈骗。

案件发生后,张某家属焦急不已。张某长期患有冠心病和先天性心脏病,家属担忧其在羁押期间病情恶化,甚至危及生命。经人介绍,他们求助于北京冠领(深圳)律师事务所,律所第一时间指派律师卢显颖担任张某的辩护人。家属的焦灼与无助,让律师深感责任重大。次日清晨,律师便飞赴广州,直奔看守所会见张某。会面中,张某面色苍白、呼吸急促,反复强调“合同还没到期,我们一直在努力交货”。律师意识到,精准解读合同履行期限与商业惯例,或许是本案的关键所在。

律师在了解大致案情后指出,根据《刑法》第224条的规定,合同诈骗罪的构成需同时满足“虚构事实或隐瞒真相”“非法占有目的”及“骗取对方财物”三个要件。学术上,“非法占有目的”的认定尤为复杂,需结合资金用途、履约能力、事后态度等因素综合判断。最高人民法院司法解释明确指出,若款项用于正常生产经营,即便未能完全履约,亦不构成合同诈骗。

本案中,华阳公司与四海公司签订的合同条款清晰,装船期约定为“11月至12月”。截至张某被拘时,合同履行期尚未届满。且385万元货款悉数转入华阳公司对公账户,用于支付供应商货款等经营活动,与“个人挥霍”或“违法犯罪”并无关联。律师指出,报案人因牛腩市场价格波动单方毁约,却在债务未到期时通过警方刑事介入的方式进行施压,本质是将民事纠纷刑事化。

办案初期,公安机关受报案人“闹访”影响,初步认定张某涉嫌合同诈骗。律师迅速展开辩护:首先调取华阳公司十年无讼的征信记录,证明其长期诚信经营;其次收集张某与四海公司的微信沟通记录,显示其多次主动协调交货事宜;最后从国际贸易惯例切入,论证装船期浮动属行业常态。

然而,首次提交法律意见书时,办案民警质疑:“既然没按时交货,凭什么说没有违约?”于是律师连夜补充证据:2024年12月,华阳公司曾向对方发出交货通知单,却遭四海公司拒收。这一关键细节彻底扭转局面,有力地证明了报案人实为违约方。

随后,律师多次与办案机关召开专题会议,结合《刑事诉讼法》第67条,强调张某无社会危险性且羁押可能致其健康恶化等问题。侦查期间,律师陪同办案人员走访华阳公司仓库,现场查证待交付货物真实存在。最终,办案机关的态度从坚决反对转变为有所松动,承认“民事纠纷可能性较大”。

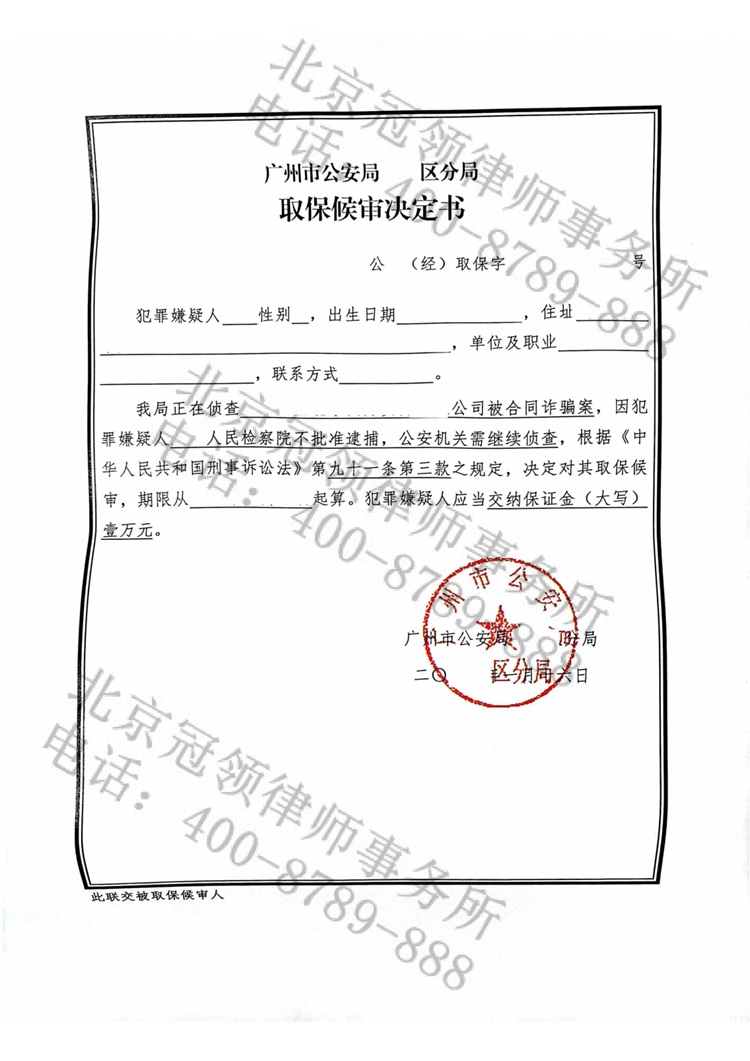

2025年1月,经严格审查,广州市公安局采纳律师意见,认定张某符合取保候审条件。尽管案件尚未终结,但这一决定不仅是对张某健康权益的保障,更彰显了法律对经济纠纷与刑事犯罪界限的坚守。

撰稿人:李晓雯

审稿人:段光平