轻信“扶贫骗局”掩饰隐瞒犯罪所得,冠领律师全力辩护助嫌疑人无罪获释

2025年1月,马某接到自称“中国扶贫基金会”的来电,对方以“刷银行流水即可申领96万元扶贫款”为诱饵,诱使其将15万元涉案资金分多次取现并转入指定账户。同年2月,马某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留,羁押于广州市某区看守所。

案件发生后,马某家属面临多重现实困境。其子处于升学关键阶段,家中还有年迈患病的双亲需要照料,经济来源的不稳定使家庭负担进一步加重。家属通过多方联系找到北京冠领(广州)律师事务所进行委托,律所随即指派律师沈宏梅代理此案。律师接案后迅速启动应急工作流程,当晚组织案情研判会议,次日上午即向办案机关递交了法律意见书及会见申请。

律师在大致了解基本案情后指出,根据《刑法》第312条,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的成立需行为人“明知”涉案财物系犯罪所得。学界通说认为,“明知”包含直接故意与间接故意,即行为人需对财物的非法性具有概括性认知,或至少意识到其可能来源于犯罪。最高人民法院司法解释进一步明确,“明知”可通过行为人的客观表现、交易背景等综合推定,但需排除合理怀疑。

本案中,马某的行为存在三重矛盾:其一,马某受骗背景特殊。扶贫名义具有公益性,与典型犯罪所得转移场景截然不同;其二,操作流程隐蔽性极低。马某主动提交身份证、银行卡信息,与“明知”犯罪者通常规避留痕的行为模式相悖;其三,经济动机合理。家庭困境使得马某轻信“扶贫款”承诺,其缺乏非法牟利意图。

律师强调,马某对资金性质完全缺乏认知,其行为更符合“被利用的工具”角色,而非刑法意义上的“共犯”。即便马某构成犯罪,由于其存在初犯偶犯、主动投案、退赔部分损失等情节,同样符合《刑事诉讼法》第67条规定的“社会危险性低”的取保候审条件。

案件初期,公安机关以“涉案资金已转移”为由拒绝为马某办理取保候审。律师深知,破解僵局需从证据链入手。因此律师多次赶赴看守所会见马某,逐帧还原其与诈骗分子的聊天记录,进而发现关键细节:诈骗分子曾发送伪造的“乡村振兴局APP”链接,并反复强调“流程合法合规”。律师连夜整理出一份长达20页的《受骗操作时间线》,在其中标注出马某每一步操作所表现出的被动性与盲从性。

然而,首次提交取保候审申请时,办案机关仍以“涉案金额大”为由予以驳回。律师转而调整策略,向检察院提交《法律意见书》,其中援引最高法指导案例,强调“主观认知错误”应阻却犯罪故意。与此同时,律师主动联系三名报案人,说服他们出具《谅解书》,证实马某确系受骗参与,并未从中获利。

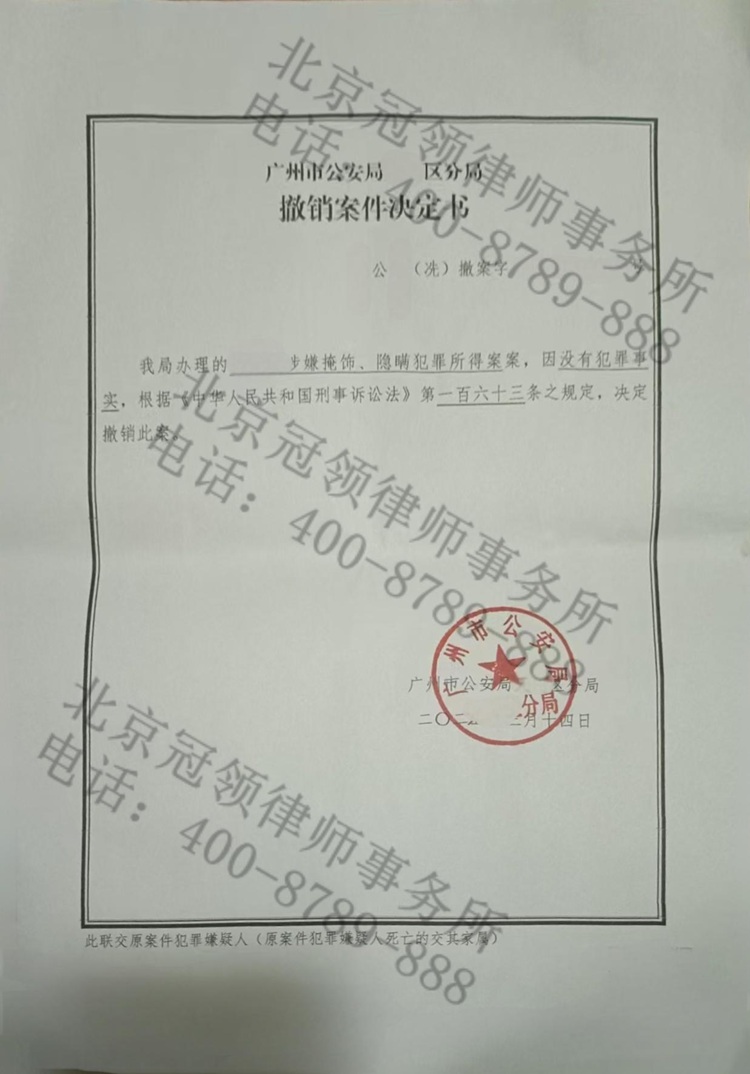

2025年3月,广州市公安局经审慎审查后,认定马某的涉案行为缺乏犯罪构成要件,依法作出撤销案件决定。马某重回家庭,其子得以安心备考,年迈父母亦盼来团圆。一场因轻信引发的风波,在律师抽丝剥茧的辩护下回归法律理性。

撰稿人:李晓雯

审稿人:段光平