利用职务便利挪用公款用于个人支出,冠领律师依法辩护助被告人成功缓刑

2015年9月至11月期间,北京市朝阳社区某培训中心项目负责人华某利用职务便利,以支付培训费用为由,挪用公款82万元用于个人支出。2016年,虽然华某已全额退还本金,该事件仍在2021年时受到监察机关的调查。

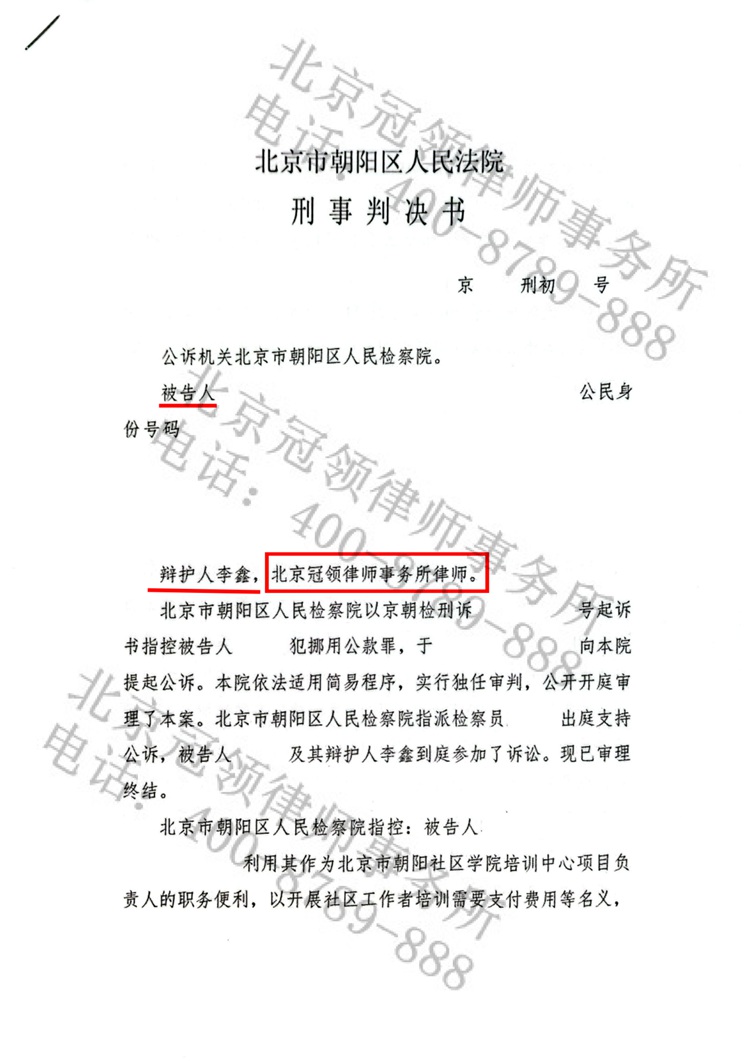

2024年9月,华某接到北京市朝阳区监察委员会工作人员电话后,意识到事态紧迫,立即联系北京冠领律师事务所寻求帮助,律所随即指派律师李鑫担任华某的辩护人。律师接案后,华某向律师坦言,尽管款项已退还多年,但自己对于要承担的法律后果十分担忧,希望能够尽快厘清责任。律师对案情进行初步研判之后,发现华某主动配合调查、退赃退息等情节或许会成为本案辩护的关键。

律师在大致了解案情后指出,挪用公款罪在《刑法》第384条中明确规定:国家工作人员利用职务便利挪用公款归个人使用,数额较大且超过三个月未还的,处五年以下有期徒刑或拘役。若情节严重(如数额巨大、拒不归还等),则刑期可升至五年以上。学术界普遍认为,该罪名的核心在于“挪用行为”与“职务关联性”。在量刑时需综合考量退赃、自首、悔罪态度等法定从宽情节。

本案中,华某挪用82万元虽属“数额较大”范畴(司法解释通常将50万元以上认定为“较大”),但其在案发前主动退还全部本金,归案后如实供述并退缴孳息1500元,符合《刑法》第67条“自首”及第64条“退赃”的从轻处罚条件。此外,华某认罪认罚的态度进一步降低了社会危害性评价,为缓刑适用提供了法理基础。

接受委托后,律师迅速展开行动。首次会见中,华某提及2016年的退款细节,但其仅能提供银行转账记录,缺乏单位出具的书面确认。律师意识到,若无法证明退款的主动性与及时性,法院可能认定为“被动退赃”,从而削弱从轻情节的效力。为此,律师耗时两周,调取培训中心历年账目,最终找到一份2016年10月的内部会议纪要,该纪要明确记载了华某主动汇报挪用事实并承诺分期还款的过程。这一关键证据使案件定性从“事后补救”转化为“事前纠错”,从而扭转了案件走向。

与此同时,律师多次与检察机关沟通,强调华某经电话传唤即自行到案,且供述稳定无反复,应依法认定为自首。起初,公诉方认为华某属于“被动到案”,但律师援引《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条“经讯问或采取强制措施前自动投案”的规定,结合通话记录证明监察机关尚未立案时华某已主动配合,最终说服检方认可自首情节。庭审阶段,律师进一步提出:涉案款项中的3万元确实用于公务支出,其余82万元虽属私用,但均在三个月内启动还款程序,未造成单位实际损失。

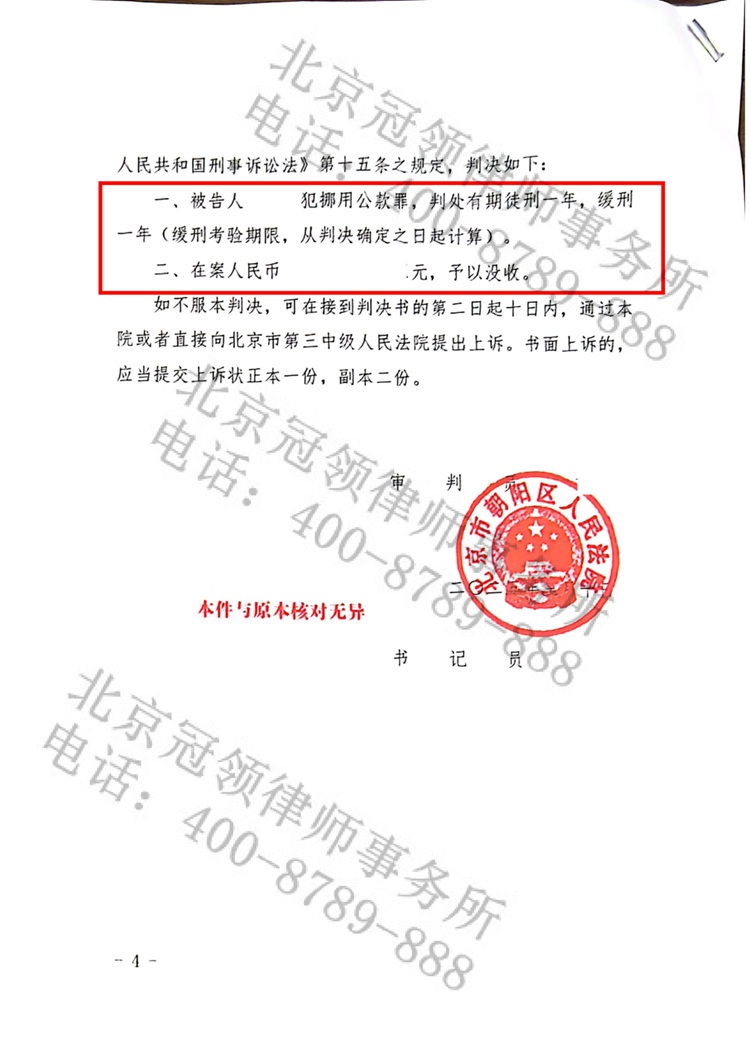

2025年3月,北京市朝阳区人民法院采纳律师的辩护意见,认定华某具有自首、全额退赃、认罪认罚等法定从轻情节,依法判处有期徒刑一年,缓刑一年。本案不仅展现了律师对证据链条的精准把控,更通过法律框架内的人性化辩护,实现了惩罚与挽救的平衡。

撰稿人:李晓雯

审稿人:董振杰