提供银行卡助他人转移犯罪所得资金,冠领律师依法辩护助被告人成功获得轻判

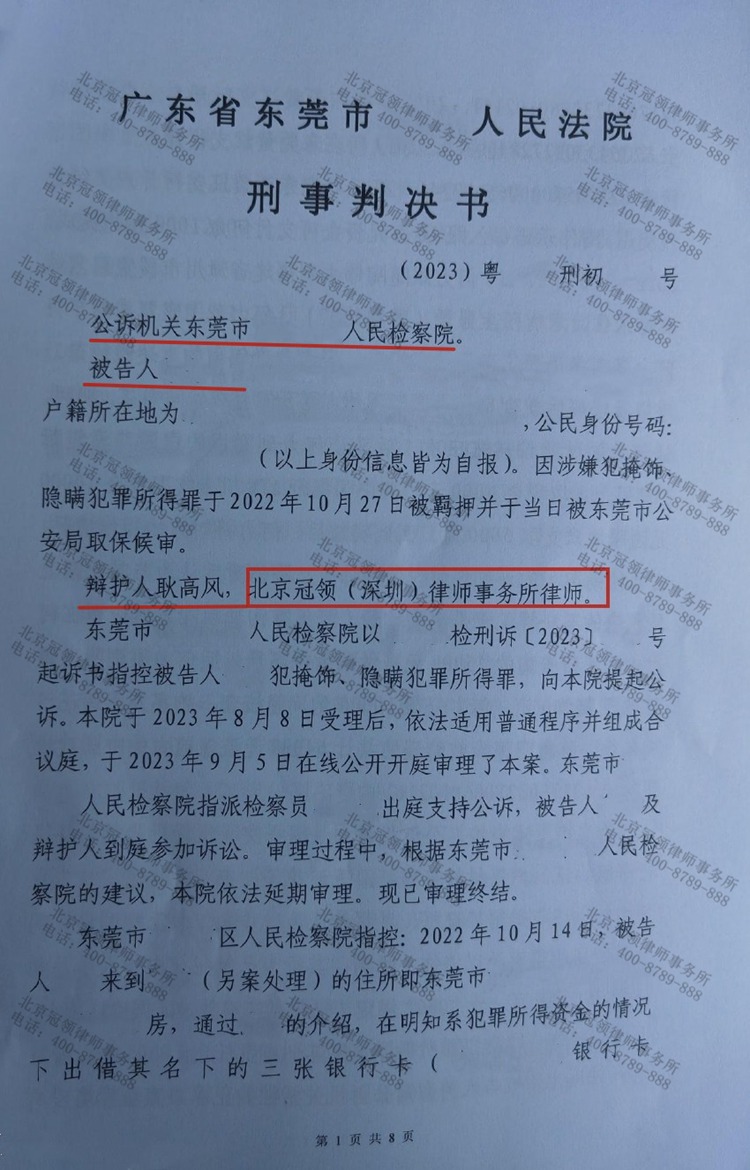

2022年10月,男子胡某因将名下三张银行卡提供给他人使用,涉嫌转移诈骗资金,被东莞市第三市区人民检察院以“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”提起公诉。案件涉案金额达到64000元,若指控成立,胡某将面临数年有期徒刑的重判。

胡某被刑事拘留后,意识到案件的严重性。他辗转联系到北京冠领(深圳)律师事务所,律所指派律师耿高风担任胡某的辩护人。胡某向律师坦诚,自己承认在此次事件中确实存在过错。然而,他对于指控金额持有疑问,并且忧心最终的量刑会过重。胡某反复强调,自己仅短暂参与作案,实际获利远低于指控数额。律师接案后,敏锐察觉到案件的关键在于涉案金额的界定与罪名定性,随即着手梳理证据链条。

律师在大致了解案情后指出,根据《刑法》第312条,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑与涉案金额直接挂钩。该罪要求行为人主观明知是犯罪所得,且客观上有转移、窝藏等行为。司法实践中,若涉案金额超过10万元,刑期可能升至三年以上。而本案原指控的64000元,恰处于“数额较大”的区间(通常为5000元至10万元),量刑基准为三年以下有期徒刑。

不过,该罪与帮助信息网络犯罪活动罪存在竞合,后者的量刑通常更轻,关键在于行为人是否直接参与资金转移的核心环节。律师分析认为,胡某的行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征。从主观上看,胡某虽知资金来路不正,但未明确知晓具体犯罪细节。客观上,胡某仅提供银行卡并协助取现,未直接操控资金流向。此外,刑法理论强调“主客观一致”,若指控金额缺乏完整证据链支撑,法院应遵循“存疑有利于被告人”原则。

起诉书称64000元流入胡某的银行卡,但律师在调取银行流水时发现,仅有王某、李某、陈某三人的12000元有明确的被害人陈述及资金流向印证,其余52000元仅有转账记录,却无具体被害人指认。为核实案件细节,律师多次前往福建,调取胡某取现时的监控录像及宾馆入住记录,证明其实际参与的取现金额仅为9000元,且全程受上家操控,自主性极低。

然而,检察机关起初坚持全案指控,认为胡某对银行卡内全部资金负有责任。律师并未气馁,他先后三次向检察院提交书面辩护意见,指出“资金流水≠犯罪所得”,并援引最高人民法院关于“掩饰、隐瞒犯罪所得罪中资金关联性”的司法解释,强调无被害人指认的部分不应计入涉案金额。庭审中,律师当庭出示高铁票、取现凭证等物证,证明胡某仅短暂参与作案,且实际获利仅1万元。最终,合议庭采纳了律师的辩护意见,认定涉案金额为12000元,量刑区间大幅降低。

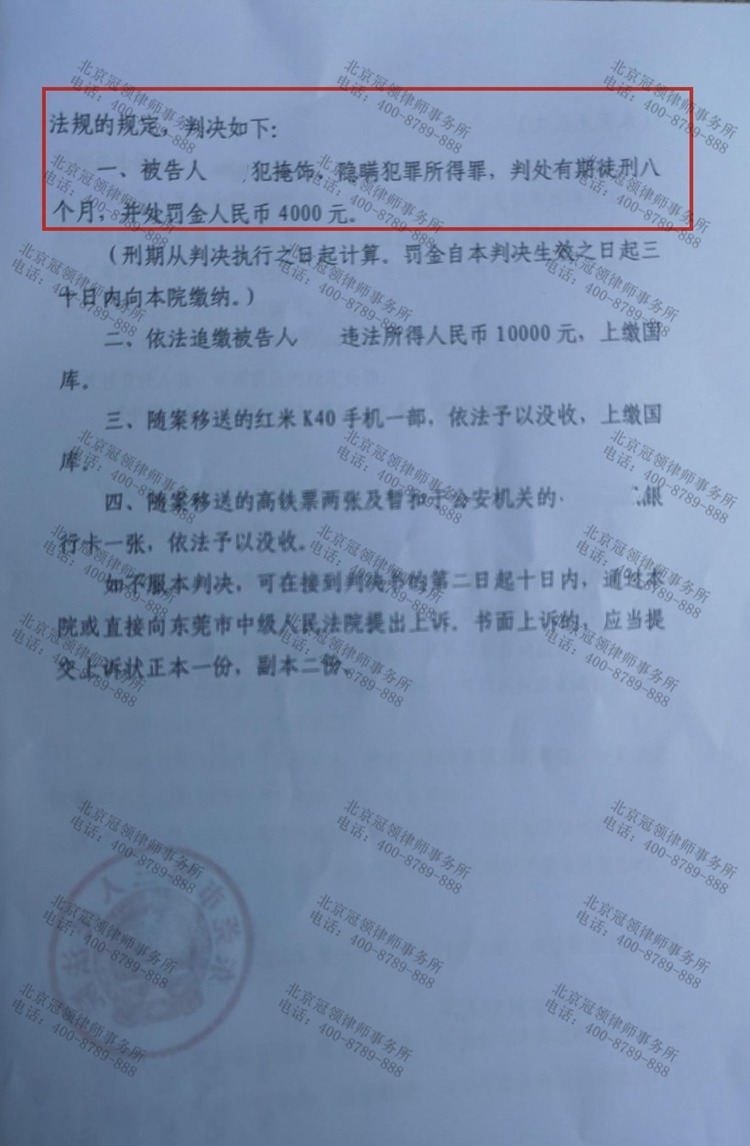

历经两次延期审理和多次激烈辩论,2023年9月,东莞市第三人民法院作出判决:胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金4000元,追缴违法所得1万元。法院明确认定,胡某实际参与程度较低,且认罪认罚态度良好,故依法从轻处罚。

这场辩护不仅帮助胡某取得轻刑判决,更凸显了证据审查与法律解释在刑事审判中的决定性作用。从64000元到12000元,不仅是数字的缩减,更是对司法公正与律师专业价值的生动诠释。

撰稿人:李晓雯

审稿人:张冠彬