走私集成电路偷逃税款,冠领律师依法辩护助嫌疑人获不起诉决定

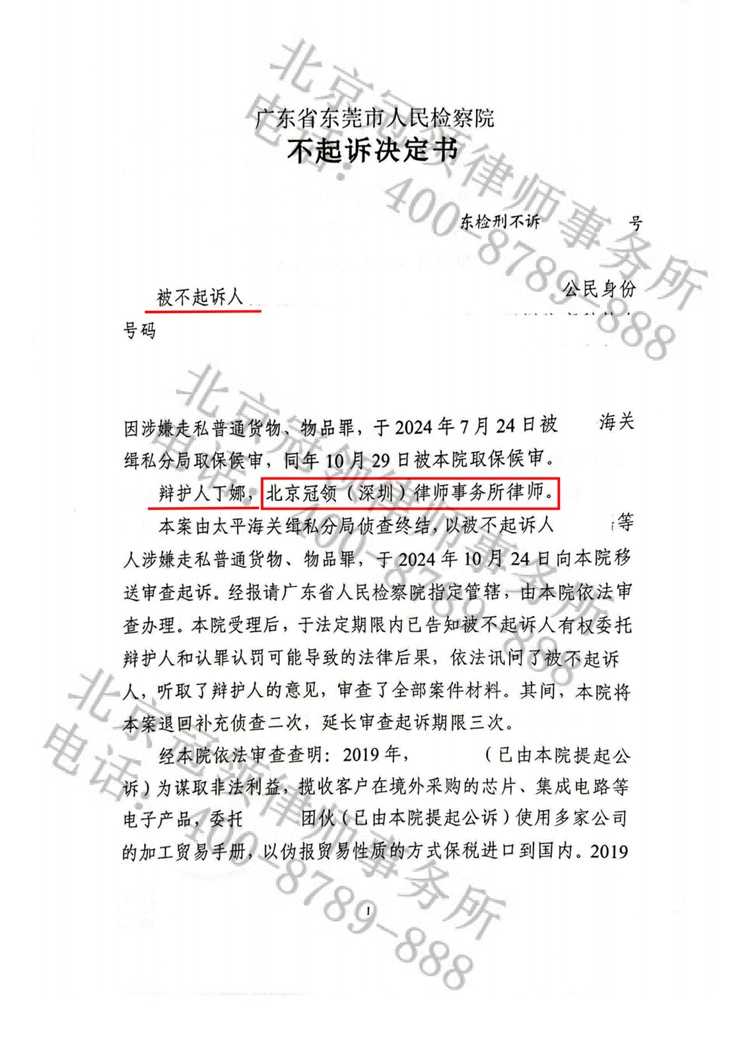

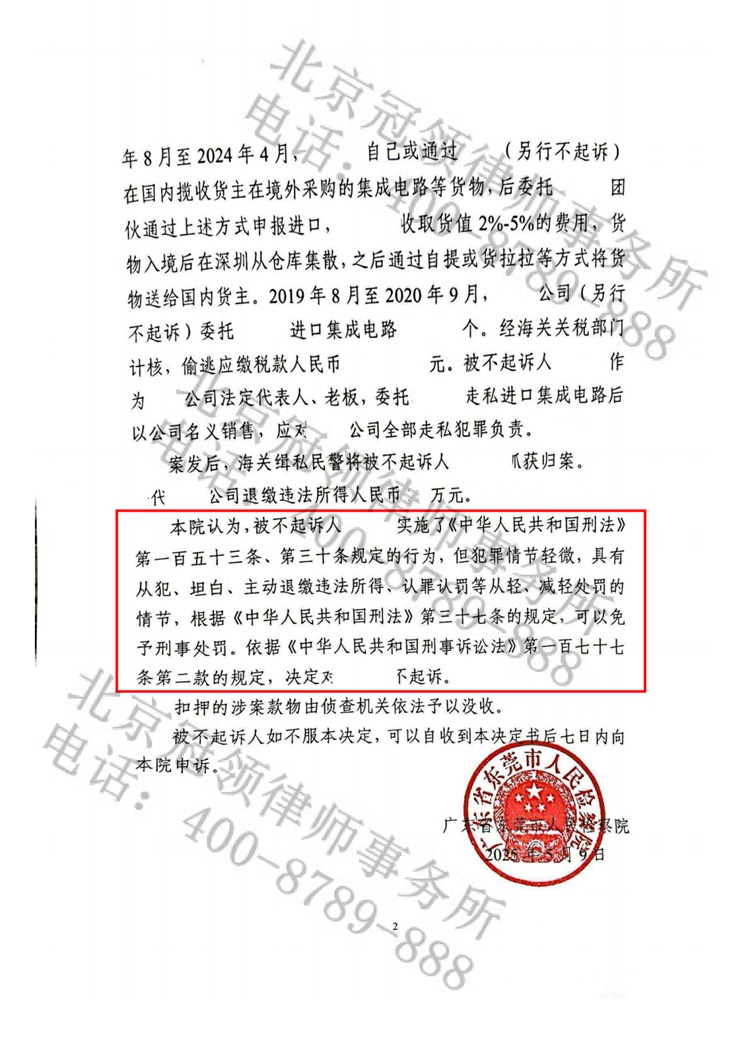

2019年至2024年间,在深圳某科技有限公司担任法定代表人的黄某因公司委托他人伪报贸易性质的方式走私集成电路68万个,涉嫌偷逃税款72万元,被太平海关缉私分局立案侦查并采取取保候审措施。案件移送东莞市人民检察院后,经两次退回补充侦查、三次延长审查期限,最终在冠领律师的专业辩护下,检察机关认定黄某犯罪情节轻微,依法作出不起诉决定。

2024年10月,案件进入审查起诉阶段后,黄某意识到法律后果的严重性,迅速委托北京冠领(深圳)律师事务所代理此案,律所指派律师丁娜担任黄某的辩护人。面对复杂的单位犯罪责任认定及高额偷逃税款指控,黄某虽心存压力,但仍理性梳理案件细节,配合律师提供公司业务资料及涉案交易记录。律师在初步了解案情后,敏锐指出本案的关键在于厘清个人责任与单位犯罪的边界,随即启动辩护程序。

律师分析认为,根据《中华人民共和国刑法》第153条,走私普通货物、物品罪以偷逃应缴税额为量刑核心,个人偷逃税款10万元以上即构成犯罪,50万元以上可判处三年以上十年以下有期徒刑。本案中,公司偷逃税款72万元,已达到“数额较大”的标准,但黄某作为单位负责人,其责任认定需依据《刑法》第30条单位犯罪条款来确定。学术理论中,单位犯罪的直接责任人员需对犯罪决策或具体实施起决定性作用,而黄某仅负责业务对接,未参与走私链条的策划与执行,其行为更符合“间接责任”的特征。

此外,最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》明确,单位犯罪中个人责任的认定需严格区分职务行为与个人行为。律师据此提出,黄某虽然是公司法定代表人,但其未直接实施伪报贸易性质、虚报货值等核心违法行为,其主观恶性与客观危害性均显著低于主犯,依法可从轻处理。

首次会见中,律师聚焦于黄某在公司决策链中的实际地位,发现其虽挂名法定代表人,但具体进口业务均由谷某团伙独立操作,公司仅按市场价支付代理费用,未额外获取走私利益。这一细节成为切割黄某个人责任的关键突破口。随后,律师调取公司近五年财务账册,比对涉案时间段交易记录,证实公司进口业务占比不足总营收15%,且走私环节的资金流向与公司主营业务无直接关联。这一系列证据进一步削弱了黄某“明知且积极参与”的指控基础。

面对检察机关提出的“单位犯罪须追究直接责任人员”的质疑,律师提交共计40页的法律意见书,结合最高人民法院指导案例,论证“挂名法定代表人不必然承担刑事责任”的裁判规则。在案件两次退回补充侦查期间,律师主动协调侦查机关调取谷某团伙的通讯记录,发现黄某与走私团伙的核心成员并无直接联络,成功将当事人从犯罪核心圈层剥离。最终,在审查起诉期限临近届满之际,检察机关采纳律师辩护意见,认定黄某犯罪情节轻微,符合不起诉条件。

2025年5月,东莞市人民检察院正式对黄某作出不起诉决定,涉案扣押款物依法由侦查机关处理。这一结果既维护了法律对走私犯罪的打击力度,也体现了司法对单位犯罪中个人责任边界的审慎认定。

撰稿人:李晓雯

审稿人:张冠彬